第47届世界遗产大会正在联合国教科文组织总部巴黎举行。澎湃新闻获悉,截至7月12日,除中国西夏陵外,海外的多个项目通过评审,成为新的世界遗产。其中,包括澳大利亚穆鲁尤加文化景观、伊朗霍拉马巴德谷地的史前洞穴、阿联酋法亚史前景观、马来西亚森林研究院雪兰莪森林公园、印度马拉塔军事景观、柬埔寨纪念地、喀麦隆曼达拉山的迪吉比文化景观等。

第47届世界遗产大会现场

在新增的《世界遗产名录》中,“澳大利亚的穆鲁尤加文化景观”呈现的是岩画艺术。据估计,穆鲁尤加拥有100万至200万幅岩画,是世界上规模最大、密度最高、内容最丰富的岩画艺术群之一。岩画图像包含了景观变化、部落习俗,和已经灭绝的物种,如袋狼与粗尾袋鼠等。这里是地球上唯一一个通过艺术持续记录人类及其环境变迁超过五万年的地方。“石头讲述的故事”至今仍具有现实意义,它们并未湮没在历史长河中,而是当代原住民守护者活态文化的核心组成部分。

澳大利亚穆鲁尤加文化景观

在亚洲区域,“马来西亚森林研究院雪兰莪森林公园”是全球历史最古老、最大的再生热带雨林,自1926年起在锡矿开采被严重破坏的土地上逐步重建而成。该项目还包含住宅区、科研与服务建筑、水体系统以及纵横交错的道路与步道网络。

“印度马拉塔军事景观”由12座大型防御工事构成,包括4座滨海堡垒以及7座山地堡垒,这些堡垒有些是马拉地人攻克后改造、加固、扩建的,有些则是新建的,共同构成了一个缜密复杂的防御体系。该体系在17世纪下半叶至19世纪初(直至被大英帝国终结统治)期间,为马拉塔人迅速崛起成为印度次大陆主要军事政治力量提供了战略支撑。

柬埔寨纪念地

而“柬埔寨纪念地”呈现的是柬埔寨从镇压中心到和平与反思之地,是红色高棉(1975年4月17日-1979年1月7日)的见证。

马来西亚森林研究院雪兰莪森林公园

在本届遗产大会的申遗项目中,伊朗递交了“霍拉马巴德谷地的史前洞穴和法拉克·奥尔·阿夫拉克建筑群”项目。“霍拉马巴德谷地的史前洞穴”由分布在这条狭长生态气候走廊上的5处洞穴和1处岩棚组成,这条走廊曾是重要的战略通道。丰富的水资源、喀斯特洞穴与岩棚、多样的动植物资源以及相对温和的气候,早在6.3万年前就吸引了人类在此定居。这些史前洞穴和岩棚为旧石器时代中期至晚期的莫斯特(Mousterian)文化和巴拉多斯(Baradostian)文化提供了重要物证,揭示了该地区早期人类演化历程以及从非洲向欧亚大陆迁徙的路线。最终,这一史前洞穴通过评审列入了《世界遗产名录》。然而,另一项“法拉克·奥尔·阿夫拉克建筑群”未被列入。

伊朗霍拉马巴德谷地的史前洞穴

值得一提的是,今年有一项被建议“不予列入”的项目,即“阿联酋法亚史前景观”。但阿联酋并未因此放弃,最终该项目被列入了《世界遗产名录》。法亚史前景观是一处位于沙漠地带的石器时代考古遗址。该遗址的周期性人类活动痕迹,展现了人类如何适应极端气候条件。其最古老的考古地层可追溯至约21万年前。

阿联酋的“法亚史前景观”

除了上述的位于亚洲、太平洋区域的世界遗产外,非洲的世界遗产亦是一大看点。近年来,教科文组织与各方协力提升非洲世界遗产数量,强调该大陆的丰富历史、多元文化和独特生态系统。自2018年以来,已有15项位于撒哈拉以南非洲8个国家的新遗产列入《名录》。

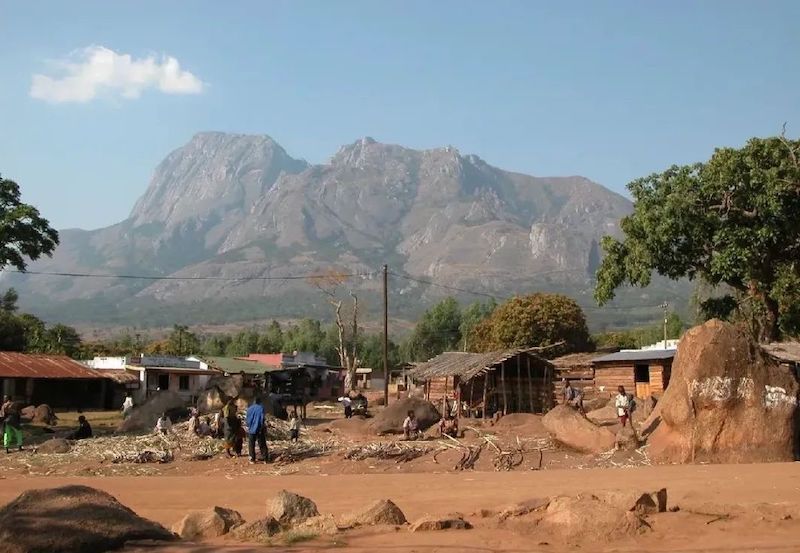

此次第47届世界遗产大会则审议了多项来自非洲的提名遗产。其中,喀麦隆的“曼达拉山的迪吉比文化景观”项目以分布在7个村庄的16处考古遗迹(当地称为Diy-Gid-Biy)为核心构成。这些干砌石建筑结构可能建于12-17世纪之间。虽然建造者的身份至今成谜,但目前该地区主要居住着15-17世纪迁入的玛法(Mafa)人。Diy-Gid-Biy在玛法语中直译为酋长居所遗址。如今,这些石构遗迹被当地社群作为宗教场所使用。山坡与山麓地带分布着梯田、民居、墓葬、祭祀场所及众多手工艺活动区;马拉维的“姆兰杰山文化景观”项目以世界最大的孤山之一——巍峨的姆兰杰山为核心,涵盖其主体山脉及周边区域。这片被当地民众视为神灵与先祖栖居的圣地,其自然环境的地质水文特征与生态系统承载着深厚的文化意涵。

喀麦隆曼达拉山的迪吉比文化景观

马拉维姆兰杰山文化景观

在世界遗产中心网站公布的信息中,讲述了教科文组织不仅着眼于遗产保护本身,还积极打造广泛的地方遗产专家网络,支持非洲国家遗产申报。自2021年起,教科文组织携手非洲世界遗产基金、国际文化财产保护与修复研究中心(ICCROM)、国际古迹遗址理事会(ICOMOS)、国际自然保护联盟(IUCN)等合作伙伴,共同开展先驱性导师计划,并已培训来自46个国家的60位非洲遗产专业人员(30名男性和30名女性)。此外,教科文组织还与喀麦隆、摩洛哥、塞内加尔、南非、坦桑尼亚的5所大学合作,推动遗产领域高等教育发展。

除了新增遗产项目外,此次世界遗产大会也决定了将位于马达加斯加、埃及、利比亚的3处遗产移出《濒危世界遗产名录》。其中,马达加斯加的阿钦安阿纳雨林因其重要生物多样性于2007年列入教科文组织《世界遗产名录》。近年来,雨林及其庇护物种面临非法采伐、珍贵木材走私、森林砍伐等多重威胁,使狐猴等关键物种的生存状况持续恶化,最终导致该地于2010年被列入《濒危世界遗产名录》。这一决议后,马达加斯加政府在教科文组织和国际社会协助下,制订并实施了宏大的行动计划,通过有力的管理方案、乌木和红木采伐管控、卫星监测和本地巡护等措施,改善了遗产地整体状况。目前,森林植被损失区域的63%已经恢复,非法采伐和珍贵木材走私得到遏制,狐猴盗猎降至10年来最低水平。

埃及的阿布米那是朝圣地的突出范例以及基督教修道主义的摇篮,于1979年被列入《世界遗产名录》。2001年,由于周边农田灌溉方式和部分上覆建筑坍塌,地下水位骤涨,该遗产地被列入《濒危世界遗产名录》。2021年,太阳能排水和泵送系统项目显著降低地下水位,减少了对遗产地的威胁并使其更加稳固。2024年,在教科文组织世界遗产基金支持下制定的遗产保护计划推动了科学战略的确立,以及当地社区的更广泛参与。

阿布米那基督教遗址

利比亚的加达梅斯古镇于1986年被列入《世界遗产名录》,是非洲与地中海盆地主要文化交汇的十字路口。受当时国内的持续冲突、野火以及强降雨等影响,该地于2016年被列入《濒危世界遗产名录》。此后,地方政府与多方合作伙伴牵头开展大规模遗产地修复工程,包括修缮历史建筑、管道系统及传统基础设施,并配套开展各种培训项目,加强当地技术能力与治理,还制定了风险管理与预防计划。

利比亚的加达梅斯古镇

联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱表示,“遗产地移出《濒危世界遗产名录》,这是所有人的一大胜利,是有关国家和社区、教科文组织乃至全人类共同遗产的伟大成就。我们正将非洲作为工作重点,不仅致力于培养专业人才、推动新遗产申报,还积极协助落实解除遗产濒危状态的策略。这些努力如今已见成效。”近年,教科文组织持续开展大量针对性工作支持非洲国家。自2021年起,民主刚果、乌干达、塞内加尔的3处遗产地业已从《濒危世界遗产名录》中移出。

(本文综合自世界遗产大会官网、清源文化遗产公众号、爱世界遗产公众号)

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

发表评论